Die Produktion und Gewinnung von Naturkautschuk ist zum Teil mit gravierenden ökologischen und sozialen Problemen belastet. Diese reichen von miserablen Arbeitsbedingungen (unzureichenden Sicherheitsstandards, dauerhaft langen Arbeitszeiten, unangemessener Einsatz giftiger Chemikalien) über Kinder- und Zwangsarbeit bis zu Diskriminierung von Arbeitsmigrant_innen. Außerdem führt die Ausbreitung von Anbauflächen zu Rodungen von teils geschütztem Urwald sowie zu Landrechtsfragen und Landenteignungen der lokaler Bevölkerung. Und neue Plantagen stoßen immer weiter in eigentlich ungeeignete Vegetationszonen vor, weswegen mehr Dünger und Pestizide eingesetzt werden müssen.

Über 80% des Naturkautschuks stammt aus kleinbäuerlicher Produktion. Doch gerade die Kleinbauern sind auf dem Weltmarkt in einer benachteiligten Position. Denn zum einen haben sie oft nur einen schlechten Zugang zu effektiveren Produktionsformen, um ihre Produktivität zu steigern (z.B. Maschinen und Wissen). Zudem fehlt ihnen in der Regel der direkte Zugang zum Markt, sie sind von Zwischenhändler_innen abhängig. Hinzukommt, dass viele Kleinbauern Schulden bei den Zwischenhändler_innen haben oder nicht über aktuelle Preise und Qualitätsanforderungen informiert sind, was ihre Verhandlungsposition weiter schwächt. Die eigentliche Wertschöpfung – und damit die Gewinne – beginnt erst, nachdem die Kleinbauern ihren Kautschuk verkauft haben.

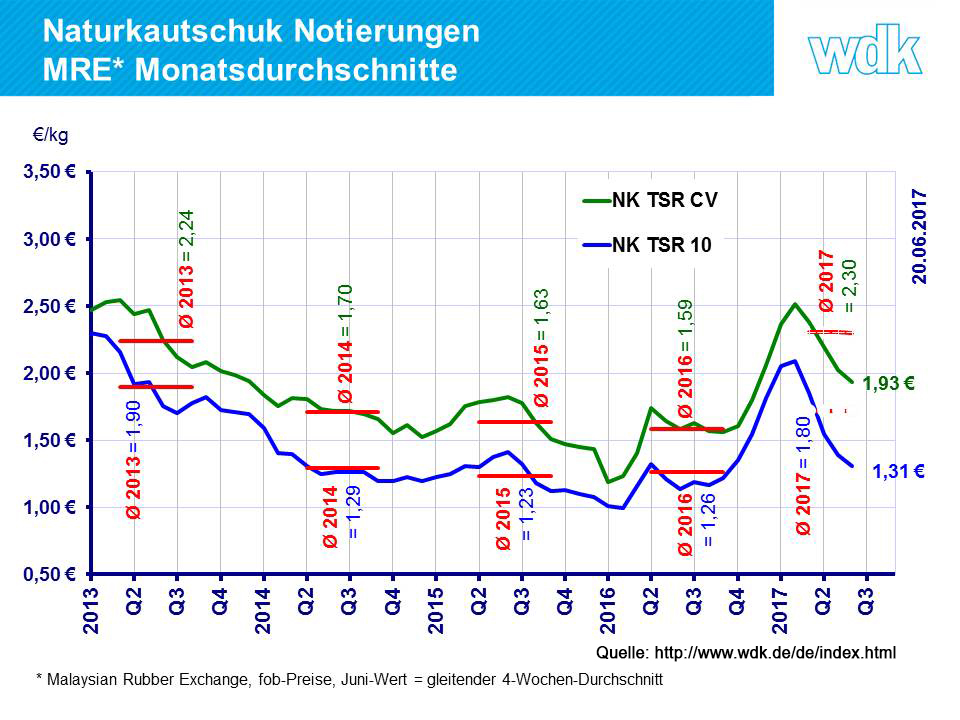

Zum anderen trifft der stark schwankende Weltmarktpreis für Kautschuk besonders die Kleinbauern und ihre Mitarbeiter_innen. Kurz ein Beispiel für die Preisschwankungen: Februar 2011: 2,80$/kg, März 2016: 0,66$/kg. In Hochzeiten investieren viele Kleinbauern in Kautschukplantagen, um an den Gewinnen teilzuhaben. Sinken die Preise wieder, besteht die Gefahr einer Überproduktion. Bei langanhaltend niedrigen Preisen reichen die Einnahmen kaum oder nicht aus, um die Produktionskosten zu decken, Mitarbeiter_innen zu bezahlen und den Lebensunterhalt zu bestreiten. Infolgedessen satteln Kleinbauern entweder auf rentablere Anbauprodukte wie Ölpalme um oder müssen ihr Land verkaufen. Dadurch müssen auch die Gummizapfer_innen nach neuen Einkommensquellen suchen und in Zukunft könnte es an qualifizierten Zapfer_innen mangeln.